Диагностика психических процессовСтраница 1

В данном разделе приведены результаты диагностики таких психических процессов как мышление, внимание, воображение и память у респондентов контрольной и экспериментальной группы.

Мышление исследовалось с помощью двух методик.

Первая методика — «Исследование быстроты мышления».

Методика позволяет определить темп выполнения ориентировочных и операциональных компонентов мышления. Может использоваться как индивидуально, так и в группе. Испытуемым предъявляется бланк со словами, в которых пропущены буквы. По сигналу психолога в течение 3 мин. они вписывают недостающие буквы. Каждый прочерк означает одну пропущенную букву. Слова должны быть существительными, нарицательными, в единственном числе.

При обработке результатов нужно подсчитать количество правильно составленных слов в течение 3 мин. Показателем быстроты мышления и одновременно показателем подвижности нервных процессов выступает количество правильно составленных слов: менее 20 слов — низкая быстрота мышления и подвижность нервных процессов; 21—30 слов — средняя быстрота мышления и подвижность нервных процессов; 31 и более слов — высокая быстрота мышления и подвижность нервных процессов.

Вторая методика — «Толкование пословиц».

Цель методики — исследование уровня, целенаправленности мышления, умения понимать и оперировать переносным смыслом текста, дифференцированности и целенаправленности суждений, уровень развития речевых процессов. Материалы: набор пословиц и метафор. Ход выполнения и интерпретация: испытуемому называют несколько метафор и пословиц и просят объяснить их отвлеченный переносный смысл. Буквальное истолкование фразы, либо объяснение при помощи репродукции примеров из собственного опыта, свидетельствует о низком уровне общения.

Интерпретация результатов: 7—9 баллов — высокий уровень развития мышления; 4—6 баллов — средний уровень развития мышления; 0—3 балла — низкий уровень развития мышления.

В Таблице 1 представлен сравнительный анализ быстроты и уровня развития мышления у респондентов контрольной и экспериментальной групп.

Таблица 1

Сравнительный анализ развития мышления

|

Шкала |

Не экстрасенсы |

Экстрасенсы |

t-value | ||

|

среднее значение |

ошибка среднего |

среднее значение |

ошибка среднего | ||

|

Быстрота мышления |

22,3 |

0,26 |

35,7 |

0,48 |

6,542 |

|

Уровень развития мышления |

5,3 |

0,11 |

8,4 |

0,23 |

5,785 |

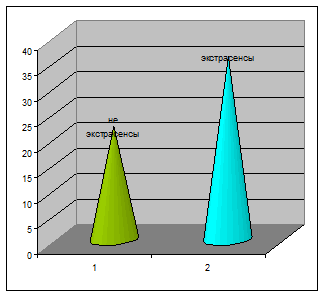

Исследование быстроты мышления показало, что респонденты, не имеющие выраженных экстрасенсорных способностей, обладают средним уровнем быстроты мышления (22,3), тогда как респонденты-экстрасенсы склонны к быстрому мыслительному реагированию и протеканию нервных процессов (35,7). На рис. 1 представлен графический анализ быстроты мышления у респондентов обеих групп.

Рис. 1. Сравнительный анализ быстроты мышления

Можно предположить, что быстрое реагирование на поставленные задачи связано у людей, имеющих развитые экстрасенсорные способности, с тем, что они имеют более тонкое и чувствительное восприятие, раньше «видят» что-то, что еще не замечают остальные, поэтому им проще строить умозаключения относительно процессов и явлений в окружающей среде быстро и четко. К тому же, экстрасенсы, вероятно, способны чувствовать и анализировать в любой ситуации ее скрытые основы, т.к. их рецепторы способны воспринять и переработать эти основы.

Другое по теме:

Особенности проявления темперамента у младших школьников

Каждый ребенок имеет свои индивидуально-типологические особенности, которые особенно ярко проявляются именно в младшем школьном возрасте. Рассмотрим характеристику типов темперамента младших школьников.

1) Сильный, уравновешенный (процес ...

Ошибки семейного

воспитания. Воспитание

и потребность в эмоциональном контакте

У человека как существа общественного имеется своеобразная форма ориентировки - направленность на психический облик другого человека. Потребность «ориентиров» в эмоциональном настрое других людей и называется потребностью в эмоциональном ...

Половая идентификация

Младший школьник уже знает о своей принадлежности к тому или иному полу. Он уже понимает, что это необратимо, и стремится утвердить себя как мальчик или девочка.

Мальчик знает, что он должен быть смелым, не плакать, уступать дорогу всем ...