Содержание и структура восприятия музыкального произведенияСтраница 2

Исследования А.Л.Готсдинера [13], Е.В.Назайкинского [30], В.М.Теплова [50], посвящены изучению стадиальности развития музыкального восприятия в раннем возрасте.

Однако важная в методологическом отношении идея процессуальности, стадиальности восприятия получила в работе В.Д.Остроменского хорошее экспериментальное воплощение. Эта идея поддерживается большинством российских исследователей.

Так, А.Н.Сохор [46] выделяет 1) стадию возникновения интереса к произведению, которое предстоит услышать, и формирования установки на его восприятие, 2)стадию слушания, 3) стадию понимания и переживания, 4)стадию интерпретации и оценки, подчеркивая, что деление это условно, поскольку последовательность стадий может меняться, одна стадия может сливаться с другой. Понимание, оценка и переживание часто протекают слитно, нерасчлененно.

Большое значение всеми исследователями придаётся первой стадии музыкально слуховой деятельности, содержанием которой является формирование установки – готовности к восприятию. Установка в значительной степени от слушательских ожиданий и от ситуации музыкального восприятия. По-разному люди воспринимают музыку в условиях концерта и, слушая её по радио или по телевидению, индивидуально или испытывая эффект эмоционального влияния и присутствия других людей. С различной установкой воспринимают музыку композитор, исполнитель, музыковед. Установка определяется отношением к данной музыке, социально-психологическими и индивидуально-типологическими особенностями личности, уровнем образования и специальной музыкальной подготовки воспринимающего субъекта.

Как свидетельствуют данные исследований, решающими в формировании установок оказываются обще музыкальные характеристики, связанные с отношением к музыке в целом, музыкальными интересами, вкусами, предпочтениями, жанровыми ориентациями.

Установка в значительной степени детерминирована и эмоциональным состоянием, предшествующим акту восприятия. Она проявляется в степени активности и избирательности восприятия: субъект может быть всецело поглощён слушанием музыки или слушать, будучи занятым какой-либо другой деятельностью (так называемое фоновое восприятие).

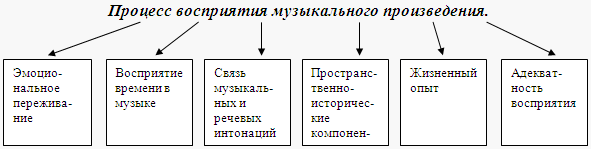

Структуру восприятия музыкального произведения, состоящую из нескольких компонентов, мы можем представить в виде такой схемы:

Центральным звеном всего процесса музыкально-слуховой деятельности является переживание музыки.

Как бы ни отличались в содержательном и операционном отношении различные формы музыкально-слуховой деятельности, например, композитора, исполнителя, слушателя, всех их объединяет то общее, что заключает в себе категория переживания.

Процесс музыкального переживания не ограничивается актом восприятия музыки. И в посткоммуникативной фазе, в отсутствие звучания человек продолжает переживать музыку на уровне слуховых представлений. По данным исследования А.Л.Готсдинера [13], психофизиологическое последствие музыки имеет различную продолжительность – от 2-5 мин. до 15-30 мин. Оно связано как с индивидуально-типологическими особенностями человека, так и с содержанием самой музыки.

В психологическом отношении длительность переживания в посткоммуникативной фазе трудно оценить, а тем более измерить приборами. Исчезновение физиологической реакции, обусловленной наличием восприятия музыки, не является свидетельством окончания процесса музыкального переживания.

Другое по теме:

Рекомендации

Для повышения сплоченности группы мы рекомендуем использовать Тренинг сплоченности, который поможет создать ситуацию межличностного доверия и понимания между учащимися.

Данный тренинг может включать следующие блоки занятий:

1. Знакомств ...

Анализ результатов исследования

Теперь вернемся к цели нашей работы, а именно – выявить, существует ли связь между типом темперамента младшего школьника и уровнем развития его памяти. В первой главе мы исследовали теоретическую основу проблемы. Затем провели исследовани ...

Основная часть. Теории гендерного лидерства

История изучения проблемы гендерного лидерства

В исследованиях гендерных особенностей руководства и лидерства можно выделить три основных направления.

ДОМИНИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНОГО ФАКТОРА НАД ЛИДЕРСКОЙ ПОЗИЦИЕЙ

1. Концепция гендерного пото ...